金灿荣:今日送别杨振宁,他的贡献已经远远超过诺贝尔奖

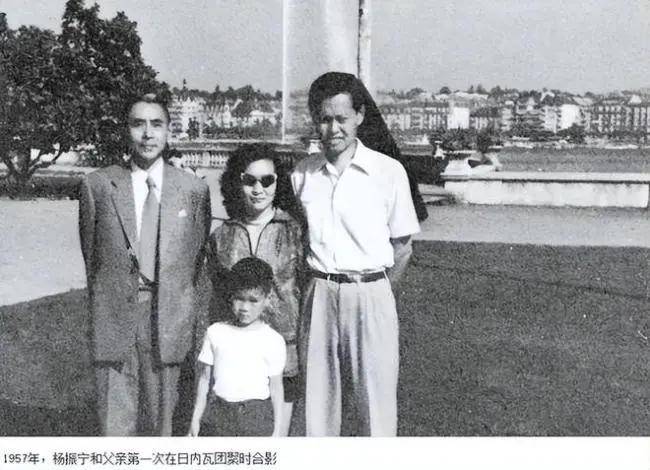

18日,被誉为可比肩牛顿、麦克斯韦与爱因斯坦的理论物理学大师、1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁先生,因病于北京逝世,享年103岁。今天上午9点,在八宝山举行了杨振宁先生遗体告别仪式。虽然在常人看来,103岁已是高寿,中国人习惯称之为“喜丧”,但大家得知这一消息后,心中仍满是痛惜。我与杨先生没有交集,却对他满怀敬仰,他的离去让我倍感难过。

笔者对杨先生的专业领域知之甚少,不敢妄加评议,但从物理学界内部的评价来看,他对人类物理学进步作出了不可估量的贡献。专业人士从学术角度明确肯定了他的两大核心科学成就:一是1954年与米尔斯共同提出的杨-米尔斯理论;二是1956年与李政道共同发现的宇称不守恒定律。其中,杨-米尔斯理论的意义可能更大,被誉为“20 世纪下半叶基础物理学最重要的成就”,为物理学发展提供了全新的数学工具,是继爱因斯坦相对论之后的又一里程碑,杨振宁也因此成为现代物理学的重要拓荒者。他凭借杨-米尔斯理论跻身世界顶级物理学家之列,凭借宇称不守恒定律与李政道共同摘得1957年诺贝尔物理学奖,二人也成为最早获得诺贝尔奖的中国人。许多业内人士由衷感叹,能与杨先生生活在同一时代是莫大的幸运;多位华人诺贝尔奖得主亦对他满怀敬佩,认为其成就远超常规诺奖水平。这位伟大的科学家,不仅是中国人的骄傲,更是世界科技史上当之无愧的伟人。

1999年杨振宁与米尔斯于石溪。(图源;清华大学)

在笔者看来,杨先生的中国传统文化底蕴极为深厚。他幼年时,父亲便引导他诵读《孟子》,十岁出头便能将全书完整背诵。杨振宁后来回忆,《孟子》对他影响至深:书中的人文历史知识滋养了他的认知,孟子的思想更在他心中构建起一套价值体系,深刻影响了他的为人处世之道。正因如此,无论身处何方,他身上始终带着典型的中国文人风骨。

展开全文

新中国成立后,受美国国内政治环境等因素影响,杨先生曾长期未能归国。但即便如此,他始终对新中国抱有同情式理解,对中国文化秉持客观认知,在国际舆论场中多次为新中国作出准确解读。这在近代中国历经坎坷、国际社会对中国不乏偏见的背景下,尤为难能可贵。晚年的杨振宁终于归根故土,于2015年放弃美国国籍、恢复中国国籍,定居清华大学。他将办公室选在父亲当年办公的科学馆,把家命名为“归根居”,不仅为培养中国科研人才倾注心血,更全力推动中外学术交流,用实际行动践行着“归根”的承诺。

杨振宁给本科生上课。(图源:清华大学)

杨先生在科学领域的非凡造诣,更给几代中国人注入了科技自信。早在上世纪90年代,他就表示,中国在21世纪中叶前必将成为世界科技强国,中国传统文化并非如部分人误解的那样阻碍科技进步——恰恰相反,传统文化培育的扎实学风,为知识传承与创新奠定了坚实基础,对国家综合国力提升意义重大。在当年中国国力尚弱、国民自信不足的年代,这样的观点尤为稀缺;如今中国发展日新月异,持此观点者日渐增多,但杨先生当年的发声,为国人带来了前行的信心。

杨先生虽然已经离去,但他留下的精神财富值得我们永远学习。首先是他做人的真诚纯粹:面对一些议题,有些科学家经常发表超出自身知识边界的言论,人都“飘”了,而杨先生始终保持严谨谦逊,言语间尽显真诚。其次是他看待中国的客观立场:近百年来中国历经剧烈变革,许多人易被时势裹挟而失之偏颇,杨先生却始终对中国文化与新中国保持理性认知,不刻意褒扬,更不妄加贬低。最后,也是最值得敬仰的,是他报效祖国的赤子之心:年轻时在美国,他便成立 “对华教育交流委员会”,资助数百名中国学者赴美深造;晚年归国后,更以82岁高龄为大一新生授课,为清华高等研究院筹措资金逾亿元,直至95岁仍坚持到科学馆查阅资料。无论身处何地,他对中国现代化事业的心血倾注从未停歇,这份情怀值得每一个人铭记与传承。

评论